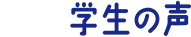

実習名:「防災訓練 in三重 ~多数傷病者受入訓練・病院防災施設見学~」

実施日:令和6年9月28日(土)~29日(日)

実施場所:三重大学医学部

三重、高知、和歌山の3県は、科学的に想定される最大クラスの南海トラフ地震が発生した際の想定震度が6強以上、想定津波高は10m超と、いずれも高い災害リスクを抱えています。この共通課題に立ち向かう3大学の学生と教員が集まり、災害時の医療に今後どのように備え、向き合っていくべきか、それぞれの立場から話し合いました。

座長:岸和田 昌之(三重大学医学部附属病院災害対策推進・教育センター長 病院教授)

学生:宮崎 洸匠(三重大学5年)

橋本 梨鈴(高知大学3年)

井野 晃宏(和歌山県立医科大学1年)

教員:岡島 正樹(金沢大学医薬保健研究域医学系 救急医学分野 教授)

鈴木 圭(三重大学医学部附属病院高度救命救急・総合集中治療センター長 教授)

西山 謹吾(高知大学 危機管理医療学講座 特任教授)

田村 志宣(和歌山県立医科大学附属病院紀北分院内科 准教授)

※学年・所属・役職は実施年度のもの

岸和田ではまず、多数傷病者受入訓練で学生の皆さんにはそれぞれ傷病者役などが与えられたと思いますが、それを演じる中で感じたことを教えてください。

宮崎私は黄色エリアで搬送伝令役をやらせていただきました。感想としては、患者さんをどこに運ぶかとか、この患者さんがどういう人かといった情報の共有が意外と難しかったです。

あと、“役”にとらわれてしまっていた面もあったように思います。5年生なのでトリアージに関してある程度知識はあり、やろうと思えばできたと思いますが、搬送とか伝令を第一に考えてしまっていました。本来だったらそこは柔軟に考えられたはずなのに、災害などの場面では視野が狭くなってしまうのかなと少し感じました。

搬送伝令役(CT室へ搬送)

岸和田なるほど。橋本さんは、どうですか?

橋本私は黄色のタグで、尻餅をついて腰椎を骨折したという役でした。反省点としては、西山先生から教わった状態で参加したにもかかわらず、腰椎骨折になるとどのように体の動きが制限され、どのような痛みが生じるかを理解しきれていない部分があり、どのように表現していいのかわからなかったことです。搬送役の方は傷病者役の演技を見て、搬送手段を決めるのですが、ここを触ったら痛いということを言うだけでは、状態をうまく伝えられず、正しい搬送方法に繋いでいただくことができませんでした。

岸和田演技の実践が難しかったということですね。患者側の視線としてはどうでしたか?

橋本搬送役の方がストレッチャーからストレッチャーへの移乗やサイドレールの倒し方を誰も知らなくて・・・。「誰かに聞いてきます」と言われてずっと待っていたのですが、その時間がすごく長かったので、日頃からストレッチャーの使い方を学び、有事にはスムーズにできたら良いと思いました。

岸和田そうですよね。患者さんからすると1分1秒でも早く運んでほしい。そういう体験は役に立ちますね。

西山搬送って、結構大事なんですね。今回の訓練を見ていると、頭側に2人ついてストレッチャーを押してるんですね。それでコントロールが全然きかなくなっていました。やり方を知らないんです。だから、皆さんの少し上の学年には、ストレッチャーの使い方の15分動画を作ってもらいました。車いすの動画も作っています。

医療者補助役(トリアージタグ記入)

岸和田そういうのは大事ですよね。井野くんは、どうでしたか?

井野僕は太ももの骨が見えてしまっている状態で運ばれてきた黄色のタグの傷病者役でした。手当てされる側としては結構スムーズでした。ただ、医療者側から「バイタルはいかがですか?」みたいなことを聞かれたんですけど、バイタルっていう言葉の意味があんまりわからなくて・・・。

岸和田一般の人にそれはわからないですよね。

西山わからないのが当たり前です。「バイタルって何ですか?」って聞けばいいですね。

訓練をスムーズに進めることなんて考える必要ないんですよ。むしろ患者になりきらなきゃいけない。

岸和田医療者になるとバイタルという言葉は常識ですが、そうでないということを認識できているといいですね。

搬送伝令役(CT室へ搬送)

医療者補助役(トリアージタグ記入)

医学生による応急手当実習講義(BLS)

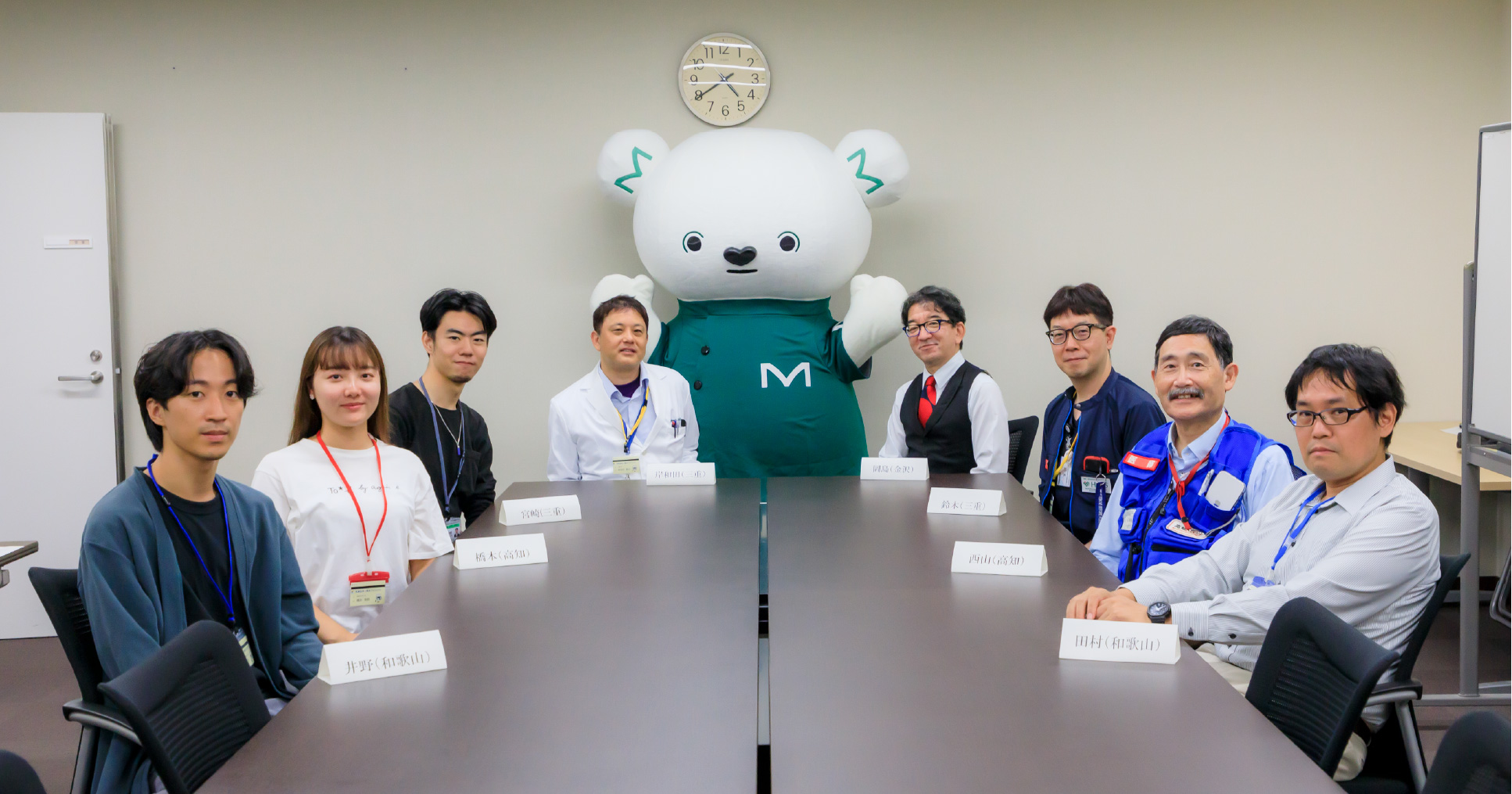

岸和田次に、iPadによる津波のAR(Augmented Reality:拡張現実)浸水体験について感想を聞かせてください。

宮崎最初の説明で、津波は水位1メートルで死亡率100%だと聞いて、かなり危ないんだろうなって頭では理解したんですけど、実際じゃあどうなのかっていう実感はあまりわからなかったんですね。それがiPadの画面を通して、1メートルで自分の腰とか胸ぐらいまで浸かっているのを見て、本当にこれは流されるし、ボリュームのある漂流物なんかが来ると危ないということをすごく現実感をもって学ぶことができました。

iPadを使用したAR浸水体験

岸和田エアーストレッチャーでの搬送訓練は、どうでしたか?

宮崎3階から5階まで6人で1人の患者さんを運びましたが、エアーストレッチャーを使えば、2階分ぐらいだと意外とできるなと感じました。一方で、1人に6人がつかなければいけないことや、患者さんの体格などで労力が変わってくることなど、そのあたりは難しいなと思いました。

田村和歌山県立医科大学では、エアーストレッチャーはワンフロアに1つ装備しています。

岸和田和歌山は横がすぐ海ですからね。

田村そうです。だから各階に置いて、院内の災害訓練で看護師さんや技師さんに練習はしてもらっていますが、今回のように学生さんを巻き込んだ訓練はしてなかったので、今後そのあたりが課題かなと思いました。

岸和田井野くんは、どうでしたか?

井野僕は搬送する側で、身長180cmぐらいの大柄な男の人を運ぶ設定で前方を担当したのですが、予想以上に重たかったです。階段を上がる時も結構狭くて、持ち上げていくのがしんどかったです。あと、三重大学は海から700mの距離でだいたい30分ほどで津波が来るという話でしたが、僕が通っている和医大はさらに海に近いです。三重大学はかなり危機感を持って訓練されてると感じましたが、和医大はより一層、危機感を持たなければいけないと感じました。

岸和田和歌山はどれくらいで津波が来るのですか?

田村10~15分くらいです。最大の想定では3階まで浸かって、ICUは4階です。井野くんの言う通り、もっとがんばらないといけないと思います。和医大はもう目の前が海で、風光明媚なのですが、おそらく南海トラフ地震が起きた時は、病院はもう籠城です。籠城して後方支援を待つということにならざるを得ないような立地です。

岸和田高知県にはどれぐらいの津波が来るのでしょう?

西山桂浜の沿岸にはおよそ20分で津波が来ます。津波高は、いちばん高いところで34m、高知市は11mです。11mという高さは3階を超えます。ただ、高知大学医学部附属病院は津波浸水地域外にあります。

エアーストレッチャーによる搬送

岸和田橋本さんは、どうでしたか?

橋本私は搬送される側でした。6人ついてくれていたし、体格の良い男子学生もいたのですが、階段を登る際にエアーストレッチャーと階段とほぼ同じ角度になってしまいますし、真っすぐ乗った状態でも左右差があって揺れていたので、体力のある人でも運ぶのは難しいだろうなと感じました。

今回、実際にはケガをしてないし、処置のための医療機器もついてない状態で運ばれたのですが、 実際に病院で搬送を手伝うとなった際は、患者さんに器具がついていたり、痛む箇所があったりとかすると思うので、どのように運ぶのがいいんだろうとか、そういうことを考える機会になりました。

岸和田とてもいい気づきですね。今回は地震の想定でしたが、火災の時とか、実はもっともっとそういうことが重要になってくるのかもしれませんね。

iPadを使用したAR浸水体験

エアーストレッチャーによる搬送

岸和田では、救急医である鈴木先生、西山先生、田村先生にお伺いしたいと思います。

救急科やDMATなど災害医療に直接関わる診療科を志望する学生の皆さんにこういうことを身につけておいてほしいなと思うこと、また災害医療に直接関係しない診療科を希望する学生の皆さんにもこれだけは学んでおいてほしいと思うことがあれば教えてください。

鈴木そうですね。今日いろいろな訓練に参加してもらって、災害医療や救急医療は様々な職種の人たちと協力しながらやるということを実感されたと思います。学生の皆さんと話していると、こういう技術を身につけたいとか、こういう知識を身につけたいと話す人も多いのですが、そういうことは心配しなくても年次が過ぎていけば大抵身につきます。それよりも、今のうちにいろいろな人と話をして、いろいろな文化に触れて、高いコミュニケーション能力をつけてもらうことがすごく重要だと思います。特に救急など、他科との横断的なところをやっていく人には、それが重要です。

学問的な話をする時はよく、英語と統計をがんばってねと言うのですが、最近は生成AIなども出てきて、もしかしたらそこは置き換わってしまうかもしれません。でも、コミュニケーション能力が高い人として成長することは大事かなと思います。

田村僕も、鈴木先生とほぼ同じです。僕は東日本大震災の時、発災後1週間目に山田町という津波が高かったところに救護班として行きました。僕はガチガチの内科医で、救急とかDMATとか全く関係していなかったのですが、その場でいろいろな職種の人――薬剤師さん、看護師さん、もっと言うと行政の人とか福祉や在宅医療をやってる人、一般の人とも関わりました。教科書とか参考書に載ってないことをそこで学ぶ機会を得て、考え方が変わったんですね。そして救急をやるようになって、院内急変対応のIC LSなどのコースや、DMATにも参加するようになりました。

今回、岡島先生のご講演でも話題に出ていた災害ボランティア。もし機会があるんだったら、勇気を出してそういう現場に入ってみてほしいと思います。その現場に行って、その輪の中に入らないと、語れないことがあります。僕はその経験から、あの時はこんな感じでみんな動いていたけれど、病院でこういう災害があった時には自分はこう動いていこう、ドクターとしての考えだけじゃなくていろいろな視野を持って動けるようになろう、と思いながら今も活動させていただいています。

先ほど井野くんが言っていたように、ちょっとした機会、チャンスがあればぜひとも足を踏み入れてほしいなと思います。

岸和田そうですね。多角的な視点を養っていただきたいですね。

西山私からは、まず今、自分が住んでいるところは安全か?ということを問いかけたいと思います。皆さん、ハザードマップは見ていますか? 土砂災害、あるいは水害、津波、それぞれ確認することができます。情報が出ているのにそれを見ないというのでは、やはりいかんと思います。医学生である以上は、そういったものを調べて知っておくことが大事です。

先日、高知大学の学生がアンケート調査をやってくれたのですが、災害が発生したら附属病院に駆けつけますという学生が3~4割ほどいました。みんなと一緒にいた方が安全だろう、余震が来ても大学は崩れないだろうという人もいると思いますが、それなら病院に来て一体何をするのか? それは、今日やったような搬送です。活躍できる場は病院の中にあります。だから皆さんには、病院で自分はどんなことができるのか想像しながら学んでいってほしいと思います。

岸和田素晴らしいですよね。想像力。アンテナを張るということですね。

岸和田続いて岡島先生にお聞きします。今日ご講演もいただいたのですが、能登半島地震の被災地に近く、医療逼迫をご経験された立場から、医学生にどういった知識や経験を求めたいと思われますか?

岡島先生方が先ほど言われたことに尽きるのですけれど、やりたいことをどんどんやればいいと思います。この黒潮医療人養成プロジェクトの輪で、どんどんやりたいことを言ってもらって、そして、それを相談できる人を見つけることですかね。同学年でもいいし、先生でもいいです。誰にも相談せずにやると、せっかくのいいアイデアが伝わらないことや、消されることもあるので、話し合える人を見つけてほしいと思います。

岸和田ありがとうございます。学生の皆さん、いい仲間を見つけていただきたいなと思います。

岸和田では最後に学生さんにお聞きします。今回の経験を通して、何か自分の中で抱いていた医師像などに変化はあったでしょうか?

宮崎そうですね。能登と三重県は形や道路、南北の医療格差なども似ていてます。今回、実際に能登で見えてきた課題について学び、もしこのまま何もしないで南海トラフ地震が起こると同じようなことになってしまうと強く感じました。学生の段階でそれを知ることができて、すごくいい学びになったと思います。

また、防災訓練を体験して、学生で医療行為はできない立場ではあるけれど、災害が起こったら何か自分たちにもできることはあるだろうというのはとても感じました。搬送であったり、患者さんの急変であったり、そういうことにアンテナをはっておくことは他の人よりできると思います。まずは、緊急事態が起こったとしても何か動けるような人になる。その上で実際、医師になった時には、どのような災害が起こっても動けるように、これからも学習していきたいなと思います。

岸和田ぜひ、がんばってください。橋本さん、いかがですか?

橋本何よりも医学生のうちから動けることがあれば動く、それが大事だと思いました。緊急事態や予期しないことが起きた時って、今の自分が動いていいのかわからないとか、誰かが動くのを待ってから動いた方がリスクや失敗がないと思って、結局動けないことが多いと思います。

そういう時に、自分が何か先陣を切って動けるような医学生でありたいし、そのような医師を目指したいなと思います。

岸和田知識をたくさん身につけて、できること、できないことを勉強していくといいですね。井野くんは、いかがですか?

井野僕は、災害医療や救急医療に直接携わりたいという気持ちがより強くなりました。そして、南海トラフ地震はいつ来るのかわからないので、1年生の自分ができることとして、西山先生からお話のあったハザードマップをちゃんと見ておこうとか、誰でも見られる知識や情報はしっかりと勉強していきたいと思いました。がんばって、いろんなところにしっかりと対応できる医師になりたいなと感じました。

岸和田学生さんたち3人は学年が違いますが、それぞれの学年に応じたいろいろな気づきや思いについて発言をいただきました。そして救急科の3人の先生方からは先輩医師としての熱い言葉を、岡島先生からは被災したご経験からの貴重なお話をいただいたよい機会になったかなと思います。

ぜひこの経験を活かして、災害医療はもちろん、医療者としてよりステップアップしていける人材になっていただきたいと思います。

皆さん、ありがとうございました。